【中小企業白書2025年度版-事例紹介⑯】BCPで信頼獲得

2025年度版の中小企業白書では、災害リスクの高い地域に拠点を置く企業が、BCP(事業継続計画)を通じて平時の経営力を高めている好事例が紹介されています。山形県真室川町のアイ・エム・マムロ株式会社は、まさにその代表格。本記事では、中小企業診断士の視点から、同社の取り組みが持つ意味と、診断士としてどう支援につなげられるかを解説します。

地域の課題

同社が本社を構える真室川町は、最上川水系を抱える地域で、水害や土砂崩れのリスクが高く、冬季には積雪1.5m超の雪害も頻発します。2018年の集中豪雨では、幸いにも被害は免れましたが、従業員の通勤リスクや停電による工場停止の危機を肌で感じたといいます。こうした環境下で、災害への備えは企業経営そのものに直結する課題であり、単なる防災対策では済まされません。

BCP着手

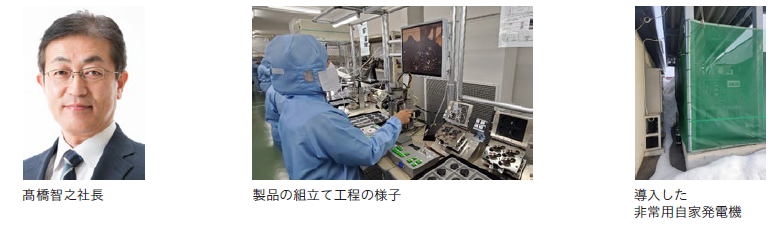

髙橋社長は2008年のBCPセミナーを機に「事業に優先順位をつける」という視点を得て、災害対応を経営戦略の一部として捉えるようになりました。セミナー講師を招いて自社向けの検討会を開き、代替仕入先や最小限の人員での操業体制などを具体的に議論。これらの蓄積が2019年の「事業継続力強化計画」およびBCP策定へとつながっていきます。

計画の中身

BCPでは「自社にしかできない事業か」という視点から工程を見直し、代替可能な業務は潔く縮小する選択をしました。また、非常用自家発電機の導入や、通信型ドライブレコーダーを納品車に搭載するなど、ハード面の補強も実施。これは単なる災害対策にとどまらず、「オペレーションの最適化」や「リスクマネジメント」といった中小企業診断士試験で学ぶ要素が凝縮されています。

平時の強化

策定されたBCPは、災害時の備えとしてだけでなく、平時においてもコスト削減や生産効率の向上に貢献しました。製造プロセスの見直しにより少人数・短時間での製造が可能となり、省人化・効率化が進んだのです。さらに、事業の持続可能性を打ち出したことで取引先からの信頼が高まり、新規顧客の獲得にもつながりました。

人材の確保

BCPの取り組みは、若者の流出が課題とされる地方においても効果を発揮しています。災害に強い企業であるという安心感が、従業員の心理的安全性を高め、定着率の向上にも寄与。中小企業診断士の支援においても、人材戦略とBCPを結びつけたアプローチは重要であり、今後の地域経済を担う企業のモデルケースとなるでしょう。

診断士の視点

本事例に見られるように、BCPは「危機対応」の枠を超え、「経営の強化」そのものです。中小企業診断士が果たすべき役割は、計画書のフォーマットを整えるだけでなく、経営者と対話しながら「何を残し、何を捨てるか」という戦略的意思決定を支援することにあります。また、組織内の巻き込みや、従業員への浸透プロセスの設計も、診断士の力が試される領域です。

学びを現場へ

KEC中小企業診断士講座では、こうした「事業継続力強化計画」や「危機対応力の強化」など、実務に即した学びを提供しています。知識の習得にとどまらず、現場に生かす視点を重視しているため、経営支援や地域活性に貢献したい方には最適な学習環境です。将来の診断士として、こうした実例に学び、実践的な支援力を育てていきましょう。

KEC中小企業診断士講座マネージャー佐野

引用:中小企業白書2025年度版