【中小企業白書2025年度版-事例紹介⑰】人材戦略×長期計画

中小企業白書2025年度版に掲載された「松浪硝子工業株式会社」の取り組みは、長期的な経営戦略と人材育成を結び付けた好事例です。中小企業診断士として注目すべきは、9か年計画という大胆な時間軸を使い、採算改善・人材投資・組織改革を同時並行で推進している点です。本記事では、この事例を通じて、診断士がどのように企業支援に関与できるかを探っていきます。

課題の顕在化

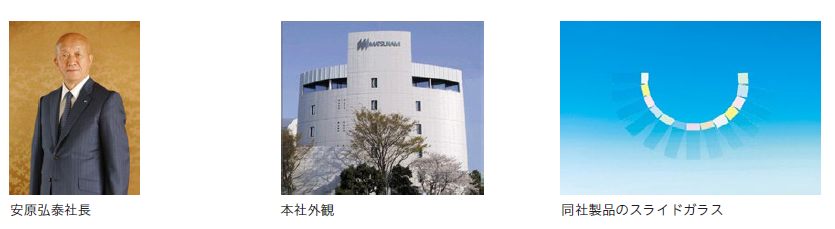

松浪硝子工業株式会社は創業180年の老舗であり、医療用顕微鏡ガラスで国内シェア7割を誇る企業です。しかし、円安やエネルギーコストの上昇により主力製品の利益率が低下。一方で、電子機器用ガラス事業は赤字が6年続き、成長を支えるには課題が山積していました。また、先代の強力なトップダウン経営の影響で、社員の自主性が育ちにくい組織風土も問題視されていました。

未来から逆算

2023年、創業家以外から初めて安原社長が就任。従来の短期的な3か年計画から脱却し、9か年という長期スパンでの経営計画を策定しました。この計画は2032年をゴールとし、そこから逆算して各年度のマイルストーンを設定する手法が採られました。特に注目すべきは、売上を一時的に下げてでも技術開発や人材育成に注力するという、中長期的な視点での意思決定です。

人材戦略へ

長期計画の柱の一つが「専門人材の確保・育成」です。不採算事業からの撤退と新技術への投資を並行して進めるなかで、技術開発や海外法務、薬事分野に対応できる人材を採用し、社内での育成体制も強化。これらは中小企業診断士試験でも学ぶ「経営戦略」「人的資源管理」「組織開発」などの知識がまさに活かされる領域です。

組織風土改革

9か年計画の策定には各部門が主体的に関わり、実行フェーズではプレゼンや意見交換を重視。トップダウン文化を変えるための「参画型経営」が導入されました。これにより、若手・中堅層が積極的にアイデアを発信し始め、組織内のコミュニケーションが活性化しています。診断士の役割としても、こうした組織開発支援やチームビルディングが重要です。

成果と期待

2024年には早くも赤字だった電子機器用ガラス事業が黒字化し、採用された専門人材もすでに社内で定着。将来の幹部候補として期待されているようです。また、マイルストーンの運用とモニタリングにより、計画と現状のギャップが可視化され、施策の修正が迅速に行える仕組みも確立されつつあります。これは「PDCAの運用」や「経営管理会計」の観点からも優れた実践です。

診断士の力

本事例から見えてくるのは、診断士の支援領域が単なる助言にとどまらず、「経営者の意思決定の質を高める伴走者」としての価値です。中小企業診断士が学ぶ知識やスキルは、経営計画策定、人材開発、財務改善、組織改革まで幅広く応用できます。長期ビジョンに基づいたマイルストーンの設定と実行支援は、今後の支援現場で一層重要になるでしょう。

学びを活かす

KEC中小企業診断士講座では、このような実例に即した学びを重視しています。経営戦略や人材マネジメントの理論を、実務でどのように活かすかを体系的に学べるカリキュラムは、現場で即戦力となる診断士の育成に最適です。企業の成長と変革を支える知見を、KECで身につけてみませんか?

一人ひとりの方々の状況に合わせて、中小企業診断士の講師が個別にご説明いたします。「学習方法についての相談したい」「複数のコース・講座に関心がある」「どのコース・講座を選んで良いか分からない」等いかなる場合にも対応可能ですので、迷われましたら、まずは個別ガイダンスにご予約ください。 ▼以下の項目を入力の上「確認画面」ボタンをクリックして下さい。▼ *は必須項目です無料個別ガイダンス

Copyright © 2026 K E C中小企業診断士講座(K E C Business School) All rights Reserved.